【初心者必見】実際にピザ窯を作るときに参考にした情報まとめ

どうも!お疲れ様です。庭にピザ窯を作ったたけし(@takeshinonegoto)です。

今回はピザ窯を手作りする上で必要な情報を紹介します。

- 自分でピザ窯作りをしてみたい

- ググってみたけど、いろんな情報があって混乱中

- 実際にピザ窯を作る上で参考にしたサイトのまとめ

- ピザ窯作りに、ペール缶や一斗缶より石窯が適している理由

- 赤レンガではなく耐火レンガを使う理由

- 素人でも作れるピザ窯の種類

- ピザ窯作りにかかる費用

先日旅行をしたときに色んな体験教室に参加しようと調べていました。その中でも特に気になった体験教室が「ピザ焼き体験」。

おもしろそうだしやってみたいなぁとか思って、申し込み準備を進めていました。

でも、いざ申し込みをしようと思ったら「ピザ窯って自分で作れるんじゃね?」って考えが。

自宅で本格的なピザが食べ放題。。。これはやるしかない!

ググってみると、結構作ってる人多いみたいなんですよね。色んな情報が出てきました。

ただ、ちょっと情報が多すぎて、どれを参考にしたらいいのか混乱。

所詮インターネットの情報。別に詳しくともなんともない人でも情報発信ができる時代。参考にする情報は選ばなければなりません。

この記事では、実際に僕がピザ窯を作った上で参考にしたサイトだけをまとめてみました。

この記事を読めば、ピザ窯作りに必要な情報を効率よく手に入れることができます!

ちなみに僕が作ったピザ窯については「【30分でピザ窯完成】耐火レンガを積むだけの超簡単な作り方」で紹介しています。

写真付きなので、見ながらレンガを組めば誰でも作れます。

- これだけ読めばOK

- 事前準備

- 成功体験

- 失敗体験

📖電子書籍になりました!

【材料】ピザ窯はペール缶や一斗缶より、レンガで作る方が良い理由

- ペール缶

- 一斗缶

- レンガ

ピザ窯の作り方を調べると、材料として出てくるのは上記の物。

ペール缶、一斗缶は金属の窯。そしてレンガは石窯になるわけですね。

どの材料でピザ窯を作ろうかな?

もし「どの材料でピザ窯を作ろうかな?」と迷っているのなら、レンガで作ることをオススメします。

理由は以下の3点。

- 美味しいピザを焼く条件的に、金属窯より石窯の方が適しているから

- 金属窯より石窯の方が燃料効率が良いから

- 窯自体、金属より石の方が簡単に作れるから

それぞれ解説していきます

理由①|ペール缶や一斗缶より、レンガの方が美味しく焼けるから

ピザはペール缶や一斗缶などの金属窯より、レンガのような石窯の方が美味しく焼けます。

なぜならピザを美味しくするには、高温かつ短時間で焼く必要があるからです。

具体的な数値は以下の通り。

・炉床の温度 約 485℃

・窯の天井の温度 約 430℃

・焼成時間 60~90 秒

引用:ピッツァを焼くための窯の温度は何度?-石窯工房 Padre

ちゃんと作られた石窯は薪を足していくことで、500℃や600℃にもできます。

しかし金属窯でこの条件を揃えるのは至難の業。

なぜなら金属は石よりも熱伝導率が高いからです。

「熱伝導」とは、『物質の移動無しに、熱が高温から低温へ運ばれる現象』の事です。

高温部分の活発な分子運動の働きが、低温部分側へ伝わることによって起こります。

この熱移動(=熱伝導)のしやすさを数値化したものが「熱伝導率」です。

引用;[材料コラム]熱伝導率とは-日本伸管株式会社

| 物体名 | 熱伝導率(W/(m・K)) | つまり・・・ |

|---|---|---|

| 耐火レンガ | 0.61~1.32 | 熱されにくく冷めにくい |

| 鉄 | 75.36 | 熱しやすく冷めやすい |

| 鉛 | 35.01 | 熱しやすく冷めやすい |

つまり「熱伝導率が高い物質=熱しやすく冷めやすい物質」と考えてください。

熱しやすく冷めやすい物質で窯を作っても、美味しくピザを焼こうと思ったらかなりの技術が必要になりそうです。

理由②|ペール缶や一斗缶より、燃料効率が良いから

石窯はペール缶や一斗缶よりも、燃料効率が良いです。

なぜなら、先ほども紹介したように熱伝導率の面で石窯の方が優れているから。

| 物体名 | 熱伝導率(W/(m・K)) | つまり・・・ |

|---|---|---|

| 耐火レンガ | 0.61~1.32 | 熱されにくく冷めにくい |

| 鉄 | 75.36 | 熱しやすく冷めやすい |

| 鉛 | 35.01 | 熱しやすく冷めやすい |

金属の窯で高温を維持しようと思えば、薪をガンガン入れ続けなければなりません。

一方、石窯は一旦熱を蓄えてしまえば、火を継ぎ足さなくても高温を維持できます。

「高温を維持」っていうけど、そんなに違うもんなの?

石窯を使ったことが無い方からすれば信じられないかもしれませんが、火を入れた後の石窯は翌日になっても暖かいままです。(さすがにピザは焼けませんが)

一方、金属の場合は1時間後には外気と同じくらいの温度になっています。

素人が美味しくピザを焼きたいなら、わざわざ温度維持が困難である金属の窯より、簡単な石窯を使った方が無難ですよね。

燃料効率の良い石窯の方が、ピザを焼くのに適しています

理由③|窯自体、金属より石の方が簡単に作れるから

窯のクオリティはピンキリ。

ですがある程度本格的なピザ窯を作ろうと思ったとしても、金属窯より石窯の方が簡単に作れます。

「ピザ窯をペール缶で作る方法」をネットで調べると以下のようなサイトが見つかります、

一斗缶の方はまだ簡単そうですが、ドラム缶のピザ窯はかなり加工をしています。

でも石窯だって石を切ったりくっつけたり、難しそうだけど。。。

確かに石窯の作り方には、難しいものもたくさんあります。

通常のレンガに加えて、大きいレンガや小さいレンガを組み合わせていたり。。。

モルタルというものでレンガ同士をくっつけたり。。。

しかし中には加工不要という石窯もあります。

というか、僕が作ったピザ窯がまさにそれなんです。

35個のレンガを積み木のように積み上げるだけで作れます。

簡単過ぎてこんな本を出してしまうくらいです笑

📖電子書籍になりました!

作成難易度で言えば、一番簡単である自信があります。

食べ比べ|金属窯より石窯のピザが美味かった

実際に金属窯で焼いたピザと石窯のピザを食べ比べしてきました。

あくまで個人的な感想ですが、僕と嫁は石窯で焼いピザの方が美味いと感じました。

石窯で焼いたピザの方が、生地がパリっと仕上がったんですよね。

先日、森林組合が主催したイベントで「薪で焼くピザ」という企画に参加しました。

イベント自体のアピールポイントは「薪で焼くピザ」なんですが、僕らは「金属窯で焼いたピザ」という点に着目。

僕と嫁で1枚ずつ食べてみました。

ちなみにこの前日には、自宅の石窯で焼いたピザを食べています。

で、こんな感じの感想。

↓↓↓↓

嫁「家の窯(石窯)の方がパリッとした生地だった」

僕「申し訳ないけど、家で焼いたピザの方が好きだな」

特に底の部分が全然違いました。

石窯の方はクラッカーやビスケットのようなサクッとした食感だったのに対し、金属の窯ではパンを食べている感じ。

調べてみると、石窯で焼いたピザには以下のような特徴があるようです。

薪窯の熱とは火の熱だけでなく、石の輻射熱(近赤外線や遠赤外線)によってあらゆる方向から生地の外側と内部を適切に加熱することが出来ると言います。

引用:ピザ職人がピザを焼きながら時間とタイミングをどのように判断しているか、まとめ-フォンターナ

これにより、生地内部に含まれる水分を無駄に蒸発させることなく、表面をカリカリに、そして中をもちもちの食感にすることができるのです。

確かに表面カリカリ、中もちもちの食感。これは金属の窯と全然違いますね。

味覚に自信の無い僕でもわかりました。

【使うレンガ】耐火レンガを使うべき?赤レンガじゃダメな理由

理由|赤レンガは熱を蓄えられないから

「窯は石が良い」という結論が出たところで、石ならなんでも良いのかという話をします。

結論を言うと、石の中でも耐火レンガが良いです。

一般に購入できるレンガには、耐火レンガと赤レンガがあります。

耐火レンガと赤レンガでは値段が倍近く違います。できることなら赤レンガで済ませたいところですが、そうは行きません。

耐火レンガと赤レンガでは性能に大きな違いがあります。

実は赤レンガは「熱を蓄えること」に向きません。

色んなサイトを見ていると、赤レンガではいけない理由として「高温により割れるから」という理由をよく見ました。

その理由を踏まえても赤レンガを使う人は・・・

- 割れても気にしない

- 割れたら取り換える

- やってみたけど割れなかった

といった理由を挙げています。しかし問題の本質は割れることではありません。

赤レンガが窯に向かない理由は「熱を蓄えることに向かないから」です。

赤レンガが熱を蓄えられない理由、耐火レンガは熱を蓄えられる理由は非常に長い解説になります。

興味のある方は「ピザ窯に耐火レンガを使う理由をとことん追求してみた」をご覧ください。

ピザ窯の原理、熱容量、実際に比べた結果などから、耐火レンガが良いという結論を出しています。

結論は「耐火レンガが良い」で確定です

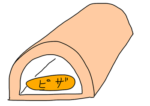

【ピザ窯の形】どんな形にするのが良い?特徴を図で解説

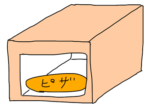

初心者なら簡単に作れるボックス型が無難

ピザ窯には色んな形がありますが、初心者が作る場合は「ボックス型」が無難。

コチラの内容は「石窯を徹底的に解説するサイト」を参考にしました。

ピザ窯の形は大きく分けると「ドーム型」「アーチ型」「ボックス型」の3つがあります。

それぞれ特徴を比較すると以下のようになります。

| ピザ窯の形 | 均一に熱が伝わるか (美味しく焼けるか) | 作りやすさ |

|---|---|---|

ドーム型 | ⭐⭐⭐ | ⭐ |

アーチ型 | ⭐⭐ | ⭐⭐ |

ボックス型 | ⭐ | ⭐⭐⭐ |

ピザ窯の形に加えて、「煙突の有無」「一層式か二層式」というオプション的なものもあります。

それぞれ比較すると以下のようになります。

| オプション | メリット | デメリット | 作りやすさ |

|---|---|---|---|

煙突あり | 熱風が顔に当たらない 空気の循環が良くなる | 熱効率が少し下がる | ⭐ |

煙突なし | 熱効率が下がらない | 窯の前方が熱い | ⭐⭐ |

二層式 | 燃料の追加が楽 | 熱効率が悪い | ⭐ |

一層式 | 熱効率が良い | 燃料の追加が難しい | ⭐⭐ |

「とにかく簡単な物が良い!」というなら、ピザ窯の形はボックス型が良いです。

一方でオプションの有無では施工難易度はそんなに変わりません。

ちなみに僕は「ボックス型・煙突なし・二層式」のピザ窯を作りました。

【費用】金額はどのくらいかかる?4パターンの情報を紹介

実際にピザ窯を作った方の費用を紹介します。

規模にもよりますが、1万円~7万円くらいでDIYされている方がおります。

パターン①|ボックス型(一層式)1万円

- 一層式

- ボックス型

- 赤レンガを使用

- 製作時間10分

- 費用は1万円

ウェブシュギ様の記事でご紹介されている、非常にシンプルな一層式のボックス型ピザ窯です。

材料は耐火レンガではなく、普通の赤レンガを使用されています。また、モルタルなどで固定しているわけでもないため、かなり手軽に作れたようです。

ピザ窯の製作時間だけで言えば10分ほどしかかかっていないそうです。

シンプルな作りですが、しっかりとピザを焼くことができています。

製作費用は1万円ほど。

パターン②|ボックス型(二層式)5万円

- 二層式

- ボックス型

- 耐火レンガと透水平板を使用

- 製作時間は2時間

- 費用は5万円

ネタフル様の記事でご紹介されている、本格的な二層式のボックス型ピザ窯です。

主な材料として耐火レンガを使用されています。その他に「透水平板」という大き目のブロックを、ピザを焼く床部分と、石窯の天井部分に使用されています。

解体を簡単にするため、モルタル等で固める工程はしていないようで、2時間ほどで仕上がったそうです。

もちろんしっかりとピザを焼くことができ、その後にパンも焼いたそうです。

製作費用は5万円ほどです。

パターン③|アーチ型(二層式)7万3千円

- 二層式

- アーチ型

- 耐火レンガ、木材、モルタル等

- 製作時間はめっちゃかかる

- 費用は約7万円

いち歩様の記事でご紹介されている、かなり本格的なアーチ型(二層式)ピザ窯です。

アーチ型になるとレンガを積むだけでなく、アーチ状の木枠を作ったり、モルタル等で固める工程も必要となります。(いち歩様ではアサヒキャスターというものを使っています)

また、レンガを正確な大きさ形にカットする必要もあるので、グラインダーという工具も使用されています。(グラインダーは大抵のホームセンターでレンタルサービスをしています)

ちなみにいち歩様は料理人とのことで、仕上がったピザの写真はめちゃくちゃ美味そうでした。

費用は7万3千円ほどとのことです。(工具などの道具も加えると8万円を超えています)

パターン④|僕の作ったピザ窯(ボックス型・二層式)7千円

最後に僕の作ったピザ窯も紹介。簡易的なボックス型(二層式)です。

一般的に熱効率が悪く作りにくいとされている二層式のピザ窯ですが、それぞれ改善しています。

まず、家族3~4人程度で楽しむことを前提に、小型化することで熱効率を良くできました。

また、作り方にオリジナルの方法を取り入れて、初めての方でも30分程度。慣れてしまえば10分程度で窯を作れます。

作り方の簡単さには自信があります!

また、使用する材料が同じ大きさの耐火レンガ35個だけなので、かなり安く(約7千円)仕上がりました。

グレードの高い耐火レンガを使っても、1万3千円ほどで済みます。

ピザ窯作りからピザ焼きまでに使う道具を一覧にしてみました。費用も書いてあるので、予算と比較してみてください。

まとめ|【初心者必見】実際にピザ窯を作るときに参考にした情報

- 耐火レンガが良い

- ペール缶や一斗缶はオススメしない

- 固定するならモルタルも必要

- ボックス型(一層式)でも十分

- 費用は1万円程度

- 5万円ほどで二層式も可能

- さらに本格的なもので7万円ほど

- 耐火レンガなので美味しく焼ける

- 二層式だけど簡単に作れる

- 費用は7千円程度

なんだかんだ言って作り方は人それぞれ。費用・見た目・性能のどれを取るかによって変わってきますからね。

上でご紹介した記事などを参考に、自分のイメージに近い方のピザ窯を参考にしてみるとイイですね。

なお、僕が作った「ボックス型・煙突なし・二層式」のピザ窯は1万円以下で作れました。

作り方も非常に簡単で、30分程度で作れます。

気になる方は「【30分でピザ窯完成】耐火レンガを積むだけの超簡単な作り方」をご覧ください。

- これだけ読めばOK

- 事前準備

- 成功体験

- 失敗体験

📖電子書籍になりました!